Nono dans l’espace

Réinterprétation de …..sofferte onde serene… de Luigi Nono pour Disklavier et dôme ambisonique

Johann Vacher / Benjamin Gueit,

SOS (in) ambisonics

Composition : août 2025

Enregistrement : octobre 2025

Piano et conception du projet, Johann Vacher

Réalisation de l’informatique musicale et co-création, Benjamin Gueit

Avec le suppport de la HEM Genève (Gilbert Nouno, David Poissonnier)

Préambule

..… sofferte onde serene … est une pièce emblématique du répertoire pour piano et bande, écrite au milieu des années 1970. Pour créer cette œuvre, le compositeur italien Luigi Nono s’est appuyé sur des d’enregistrements de fragments pianistiques improvisés par son compatriote Maurizio Pollini, réalisés d’après des esquisses préliminaires. Aux combinaisons de hauteurs d’ajoutent des éléments plus bruités, tels que des coups du plat de la main sur le bois de l’instrument, ou encore le son de l’enfoncement brusque de la pédale forte. Retravaillés en studio, ces fragments ont donné naissance à une bande de 14 min environ, avec laquelle la partie de piano live entre en dialogue. Selon les mots de Nono, il n’y a cependant « ni contraste, ni contrepoint » : le piano live et le piano enregistré sont deux facettes d’une même réalité sonore, s’amplifiant mutuellement. La musique, faite de silences, d’accélérations-décélérations et de points d’orgue, invite à une écoute profonde et attentive de la résonance. La rareté des indications de synchronisation entre la bande et le piano live — seulement huit repères en quatorze minutes — laisse une grande marge d’interprétation, chaque exécution offrant un éclairage renouvelé sur la relation entre les deux pianos.

La bande est commercialisée dans une version intégralement mono (une seule piste), alors que nous savons que Nono a fait la création en utilisant une bande contenant des épisodes en stéréo (deux pistes diffusées depuis deux sources), ce qui permet de spatialiser le son. La spatialisation occupe à cette époque une place de plus en plus importante dans la création de Nono : celui-ci aime interroger les caractéristiques acoustiques d’un lieu au moyen de l’électronique. Pour ce faire, il pointe les haut-parleurs dans des directions inhabituelles, par exemple vers les murs ou le plafond. Il demande par ailleurs à ses interprètes de se déplacer dans l’espace et de réagir, par l’improvisation, à ce que leur renvoie la salle de concert : c’est le concept « d’écoute spatiale », qui irrigue son œuvre dans les années 1980.

En tant que pianiste, ma frustration est de ne pas pouvoir bouger dans l’espace pour m’emparer de cette écoute spatiale : une fois installé, le piano reste immobile, et la réponse de la salle demeure constante. Pourtant, une technologie, encore balbutiante du vivant de Nono, permet aujourd’hui de recréer virtuellement cet espace mouvant : l’ambisonie, un ensemble hémisphérique de haut-parleurs entourant la salle. Grâce à elle, il devient possible de dessiner des trajectoires sonores sur la surface du dôme, mais aussi de simuler des acoustiques contrastées, de la chambre sèche à la cathédrale. La Haute École de Musique de Genève dispose dans sa Blackbox précisément d’un tel dispositif, auquel s’ajoute un Disklavier Yamaha — un piano acoustique capable de communiquer avec un ordinateur et d’être actionné à distance par ce dernier. Cet environnement constitue le terrain idéal pour tenter une réinterprétation de la pièce de Nono en intégrant ses recherches ultérieures.

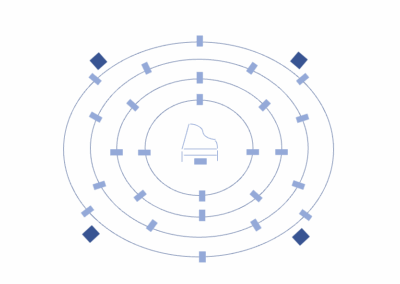

Description du système ambisonique de la Blackbox de la HEM Genève :

– Quatre couronnes concentriques de haut-parleurs.

La couronne la plus éloignée du piano est la plus basse

La couronne la plus proche du piano est la plus haute

– Quatre subs placés aux angles de la pièce (carrés bleu foncé)

– Ajout d’un haut-parleur sous le piano

Recherche

En août 2025, avec le compositeur et réalisateur en informatique musicale Benjamin Gueit, j’y ai mené une résidence de recherche centrée sur trois objectifs : spatialiser la bande originale, modifier l’acoustique de manière à influencer mon interprétation du piano live, générer depuis le Disklavier une nouvelle bande sur laquelle je puisse improviser en retour. Pour préparer ce travail, j’ai étudié en profondeur l’œuvre de Nono, notamment les analyses de Paulo de Assis, afin de m’approprier sa structure et ses matériaux. Dans la Blackbox, nous avons décidé de placer le piano au centre du dôme, position d’écoute privilégiée. L’ajout d’un haut-parleur sous le piano nous a même permis de créer des trajectoires sonores non seulement sur, mais aussi dans le dôme — possibilité normalement inaccessible en ambisonie.

Pour bâtir cette réinterprétation, nous avons découpé la pièce en trois grandes parties, précédées d’une introduction. Cette dernière prend la forme d’une installation sonore immersive, qui présente des éléments de la pièce à venir ainsi que les caractéristiques de l’espace (ambisonie tout autour – piano au centre) : dans la pénombre, quelques sons graves, isolés et transformés depuis la bande originelle de Nono, sont diffusés depuis des points dispersés. Je me déplace librement parmi eux, m’imprégnant de leurs sonorités, avant de rejoindre le piano. Lorsque je m’assois, la lumière s’affirme et la bande se déclenche, amorçant ….sofferte onde serene…

La première partie – du début de la bande jusqu’au climax compris – explore la spatialisation et les transformations acoustiques. Je n’ai pas modifié la partie de piano live, si ce n’est que je la joue intégralement de mémoire pour répondre plus finement à l’espace sonore. Cette posture me place dans un état de semi-improvisation, profondément ancré dans le texte, mais ouvert à de légères variations qui renforcent mon écoute des phénomènes sonores environnants.

La deuxième partie – qui prend sa source immédiatement après la fin du climax et s’étend jusqu’à la fin de la « réexposition » – renouvelle la partie de piano live tout en conservant la bande de Nono. Je commence par quitter le clavier pour jouer dans les cordes, geste symbolique marquant mon éloignement progressif du texte originel. Suivant une idée de Benjamin, j’ai réenregistré au Disklavier la bande de la réexposition en la reprenant d’oreille : cela nous permet de la diffuser directement depuis le piano, comme si le fantôme de Pollini se mettait à jouer. De retour au clavier, j’entre alors en duo avec l’ordinateur, alternant réponses, anticipations, et improvisations sur des matériaux issus de Nono, tandis que quelques événements saillants sont projetés dans l’espace.

La troisième partie est celle de la disparition. Tandis que la bande originelle, de nouveau spatialisée, s’efface progressivement, j’improvise au Disklavier en suivant les esquisses de Nono. Via l’utilisation de delays et d’aléatoire, chaque zone du clavier déclenche des réponses électroniques imprévisibles, formant une nouvelle bande sur laquelle je réagis à nouveau, dans une boucle créatrice. À mesure que la matière sonore se raréfie, et que l’acoustique devient de plus en plus réverbérante, les derniers clusters de la bande originelle de Nono émergent du piano via un transducteur placé au contact de la table d’harmonie, que j’actionne depuis la pédale tonale. Je réponds à ces sons bruités en ayant recours à des techniques étendues : coups discrets sur le bois et le cadre en fonte, glissades silencieuses sur les touches, frottements sur les rivets… Sur un ultime cluster, la lumière décroît et le silence s’installe, à peine troublé par les ultimes crépitements de la bande.

Lors de la restitution publique du 30 octobre 2025, nous avons proposé deux versions : la première avec les auditeurs disposés en cercle autour du piano, chacun occupant une position d’écoute fixe ; la seconde en incitant le public à se déplacer librement, permettant à chacun de s’approprier à sa manière l’idée d’« écoute spatiale ».